2005年春节刚过,在湖北省武汉市江夏区的林港村,来了一个人要在这个偏远的小村庄里包荒山。

这本来没什么好稀奇的,可这个来包荒山的人非常特殊,让村里人议论得沸沸扬扬。前来包荒山的是个已经69岁的老人,而且竟然承包下了村里的200亩荒山长达31年。

王大王:你这么大年纪了,身体也不怎么蛮好,我说你能够搞31年,能够搞到100岁?

宋均:他70岁的人,我们也不敢包给他,他能活到100多岁吗,不可能的。

一个69岁的老人包一座荒山,还一下子签了31年合同,签到他一百岁。他到底要干什么?

汤立和:上树多少年了,我不怕,我上了一辈子树,尽管上吧。

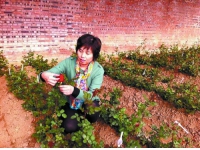

这就是包下荒山的那个老人,叫汤立和。虽然今年已经74岁了,却有个与众不同的爱好,看见谁家的果树长得不好,就一定要爬上去给人家剪。

汤立和:老头子不要轻易上树。

记者:那你还上?

汤立和:我这干了一辈子,看,要站稳,一个手把树抓住,一个手剪树。

老汤手里的这把剪刀他随时都要带着,凡是他走过的地方,看过的果树,基本上都被他剪过。这是汤立和包下荒山以后最喜欢干的事儿之一。

记者:累不累?

汤立和:不累。

记者:不累吗?

汤立和:不累,也不喘气也不心慌。

记者:你不让老人家上树,你这还上树呢。

汤立和:我不让他上树,叫他媳妇上树。

记者:您能上吗?

村民:我慢慢上可以。

记者:你们俩差不多年纪。

村民:边上的位置要搭梯子。

记者:哦,搭梯子才能上?

村民:对,搭梯子稳。

汤立和曾经担任过武汉市江夏区的林业局局长,在当局长的时候到农村去检查工作就经常爬树修剪。现在的老汤已经74岁了爬树还这么利索,在周围村民的眼里是个老当益壮的人物。

可是当汤立和回到他包下的那座荒山时,我们却意外地看到了他不为人知的另一面。

记者:您没事吧?

汤立和:没关系。

记者:摔着没有?

汤立和:没有没有。

记者:这东西挺重的,在山上经常这样摔倒?

汤立和:经常摔倒,大树根。没关系。

记者:出这么多汗。这么大一片山都是您这样开出来的?

汤立和:慢慢开。

自从老汤包下荒山,就一个人住进了山里。70多岁的老人在山上干起重体力活总是显得力不从心。

其实汤立和在包下荒山之前,就患有冠心病、双肾结石等等一身的病痛,从他69岁包山到现在已经过去了五年,这五年间老汤几乎每天都是这么度过的。很多村民也不明白,他到底是因为什么才上了荒山。

王青山:你这么大年纪了,你还搞什么事呢?你这是想赚钱还是想出名呀,还是想什么,就是有这种误解。

汪大元:他不是农民,他是干部,他跟我们就不一样,想法不一样。

汤立和的家在武汉市江夏区的这片小区里,直到今天记者采访的时候,汤立和的老伴至还是不想提包荒山的事。

妻子张宏和:不要拍了,家里很乱,我感冒了……哎呀这个事情我都不想提它了,我现在不想管他,你管他管不了,跟他怄气,我血糖高,我也不能生气,不想跟他生气,这几年已经搞疲了,搞疲惫了。

老伴之所以如此反对汤立和,是因为他在2005年趁老伴去重庆探亲的时候,拿出家里的房款包下了荒山。

而且汤立和带着一身的病,竟然定了31年的合同。

妻子:68岁还不69岁订的合同,我说你到那时候都100岁了你活到那时候呀,你订这么长的合同。

一个退休老局长,放着城里的安逸日子不过跑到荒山上,家人都不理解他到底是为了什么,老汤却说他承包荒山,是为了多年的一个心愿。他要在有生之年还一笔债。

汤立和:欠的重债,不是一般的债。欠农民的重债。

汤立和,69岁时承包荒山,而且一包就是31年,他欠下了什么样的重债,又要怎么在有生之年偿还呢?

其实,汤立和曾是柑橘产业中的风云人物。

1979年,汤立和从陕西省调回家乡江夏区担任林业局长,他刚一上任,就要改变武汉市种不出柑橘的论调。

汤立和:因为周期性冻害,武汉它是柑橘栽种的边缘产区,武汉它主要是冬天像冰窟,夏天像火炉。

老汤不服这种说法,他联合了几个研究员,利用武汉的小气候区做实验,在上世纪80年代打破了柑橘禁区论,因此他还获得了国家科技进步一等奖。不出10年,江夏区的柑橘种植面积就达到了6万亩,老汤也成了江夏区农民心里的柑橘创始人。

芦双清:我们这边,要是老年人一般讲到他,别人都会知道他,因为最开始搞那个果树就是他在这里带头搞的。

余其明:搞柑橘他是一个专家吗,创始人,他最早。

汤立和:到1986年一般的亩产都四五千斤,一亩地搞七八千,万把块钱了,老两口种两亩地,100多棵树,一年收入一个人搞一万,所以这一下子万元户都起来了。

这是老汤这辈子最值得骄傲的事,到现在,他还珍藏着因为带动大家种柑橘所得到的荣誉证书。

汤立和:我退休之前,政治荣誉和技术成果奖,一共49个奖。

记者:你最喜欢哪个奖?

汤立和:这个,就是这个打破禁区。

记者:怎么得到的这个奖?

汤立和:我是课题小组领导人。

记者:什么课题?

汤立和:无病毒柑橘种植项目。就是国庆一号。

1997年,汤立和带着他的49个荣誉证书光荣退休,过上了养病健身,安度晚年的生活。2004年底,汤立和决定再去看看他曾经搞实验的柑橘园,没想到这次故地重游改变了他的人生。

汤立和:我搞这个果树吧,活着是搞果树的人死了是搞果树的鬼。

汤立和:我就死在这里就埋这里。

记者:你开玩笑的吧?

汤立和:不是开玩笑。

被汤立和说死了都要埋在这里的地方,就是他2004年故地重游的地方,也是给他带来荣誉的地方。

就是在这里,汤立和打破柑橘了禁区论,制定柑橘种植标准,接待外宾参观。然而2004年,68岁的汤立和回到江夏区,想看看这个曾经留给他一生荣誉的地方时,心里凉透了。

汤立和:这属于我的一个心病,这是一个中心示范园,由这个园带动了农民,取得信任,我们的示范户那些户,都是这个带起来的,原来是排头标兵,现在倒了,这个牌子倒了。

因为疏于管理,这个承载了汤立和梦想和事业的果园已经荒废了。老汤在这个果园工作了几十年,他突然发现曾经熟悉的每棵果树,竟然变得那么陌生。

汤立和:它提前死了,我还没死,你说呢?就相反了。

但废弃的不仅是这一个果园。2004年,江夏区的柑橘种植面积从6万亩萎缩到了3万亩。

书记:卖价不好,卖价不好的话,有两个方面,有市场的原因,也有我们栽培方面的话管理水平不高的原因。

汤立和:很惨啊,有的整个园子毁掉了,所以我心疼得很。谁来挽救呢,甚至原来的想法又回来,不能种柑橘吧,你说不能种的,他说种,种了搞死了。

68岁的老汤心里很不是滋味儿,如果这份曾经被他当做宝贝一样的事业在他眼前倒掉,那他坚持了大半辈子的理想就没了,同时也欠了当初跟着他种柑橘的农民一个交代。

汤立和:我自己认为是我的责任,那很多找我来,有的农民说怎么办呢?你叫我们种的,确实前几年感谢你,现在没有办法了,卖不出去怎么办呢?找来了,你怎么说呢?我就感到心疼,感到内疚。我现在身体还可以做,为什么不做呢?

汤立和认为柑橘卖不出去还是因为他退休之前没有做品种更新,老品种已经跟不上潮流。看着曾经辉煌一时的江夏柑橘进入卖价不好,农民毁林的恶性循环,2005年初,汤立和拿出家里全部积蓄包了200亩荒山,决定自己引种育苗给农民种植。

为了省钱不请工人,老汤干脆住进了山里自己开荒。自从上了山,老汤把就每天的日程都排得满满的。

一早醒来就开始铺路,中午在山上修整土地,栽树。

荒山偏远,来回不方便,老汤甚至自己挑水种菜吃。

汤立和:我不服老,我天天他们都说,雨天一身泥,晴天一身土,他们说你老是这日子,我是早上5点起床,天黑回来,蛮好。

对这个已经69岁的老人来讲,艰苦好说,最难过的是一个人在山上的孤独和寂寞。

在荒山上的日子里,白天陪伴他的是一只狗,到了晚上陪伴他的只有一盏灯。

2008年,是汤立和上山的第四个年头,这一年他72岁,老汤预计,这一年自己的柑橘应该可以卖个好价钱了。

汤立和:如果2008年我要是胜利的话,那我这个四年实际上那就可以,盈利可以超过40万以上。

老汤计算了一下,如果2008年柑橘大丰收,他这一年就能收回投入。可以拿出这个成绩让家人放心。但是,2008年却成为老汤上山以来最痛心的一年。

2008年,一个柑橘里有蛆虫的传言,殃及全国柑橘种植户。汤立和打了无数个电话却找不到来收购水果的经纪人。而当年老汤回到江夏重新发展种柑橘时就承诺帮农户卖柑橘,现在遇到柑橘不好卖,都来找他。

甘定安:我有一些橘子,你给我帮忙销一下,你组织回来客户需要多少斤的,给我安排一下,就这样的。

王大王:我说汤局我说这个橘子是不是给我帮忙销了,他说可以,他说我给你尽量联系。

可老汤自己地里的柑橘都没人要,他又能上哪去帮别人卖呢?面对席卷全国的柑橘危机,以及那些来找他帮忙买柑橘的农户,汤立和用什么办法恢复江夏柑橘的辉煌?以至于在两年之后,带动了全区一亿多斤柑橘的销售?

汤立和自己的柑橘园里每天都有上千斤成熟柑橘采摘下来,却只能卖个百八十斤,老汤觉得柑橘卖不出去烂了可惜,就自己捡来吃,有时候一天能吃上个七八斤,虽然吃得拉肚子。但吃着吃着,却吃出了买柑橘的灵感。

汤立和:这样不行,你自己吃,吃死了都没哪个管你,你活该吗,后来想办法,我就到市场上去吃,所以2008年我一直在市场里大吃,我带头吃。

为了让大家相信江夏的柑橘没虫子,老汤在市场上带头试吃。就算这样他也没能把来求助的农民的柑橘全卖出去,自己地里产出的50万斤柑橘只卖出去了20万斤,损失了15万元。

已经72岁的汤立和欠下的旧债还没还,新债又添上了。所有期望值都落空,让老汤陷入迷茫。

回想过去,从80年代研究柑橘开始,汤立和琢磨的只是技术。得到这么多荣誉,带领大量农民种柑橘,都是因为技术上的突破。却从一开始就忽略了销售,这才是导致当地农户卖橘难的最大原因。

汤立和:果商都不来了,批发市场不批,批不出去,没人要。

在柑橘市场上,江夏柑橘和临近的柑橘主产区宜昌相比数量少,而且名气也没有宜昌柑橘响亮。汤立和出去跑市场,江夏柑橘的质量怎么样,72岁的老汤有没有能力组织足量的货源,都会在水果批发商心里打个问号。

刘光军:各种各样的人都有他不相信是不是,这么一大把年纪出来在外面搞,别人也不相信他。

汤立和:他就说你说是这样的,我们再考虑考虑吧。在这个情况下,我就这一半人我感到蛮失望。

老汤抱着希望去跑市场,结果失望而归。

这时候,他想起了自己家里珍藏的那些荣誉证书。这些证书都是他在研究柑橘方面得到的奖,至少能在业内得到认可。

汤立和:只有你从事这样的工作,做出这样的事情,认可了,但不是名片能体现出来的,这是个特殊名片。他们说叫含金量蛮高,我就说不清楚,反正说的信任度很高的名片。

老汤过去不服老,到这时,他才发现,把老这个条件利用好了,也可以带来财富。

他把自己觉得拿的出手的证书统统复印了一遍,带着这些复印件在水果批发市场上跑客户。

刘光军:估计别人想法差不多是这个事情,看这个年纪,拿着这么多荣誉证书,估计是真的,不是假的,起这个作用。

老汤就用给别人看荣誉证书复印件的方式,联系上了一百多个水果经销商,有的还被他吸纳成了柑橘协会的会员。

汤立和:一看,汤老的果子来了,都来买,这就是在这里一坐就是宣传。

记者:你人一来就是个牌子?

汤立和:就是个牌子。

王茂华:我们每天到这里,就这一个果行就有100多台,还有到汉中华南的有100多台。

王茂华:第一个带头的就是他。

李卫林:大家都认江夏区的橘子,小商贩来买都是买江夏的橘子。

老汤的努力促使江夏区柑橘种植面积恢复到了现在的4.2万亩的水平。现在,汤立和准备把那片荒山改造成四季都有水果的度假村,同时,他也开始寻找自己事业上的接班人。

记者:你欠了农民的一个债,你觉得现在还上了吗?

汤立和:在慢慢偿还,有的已经还上了,但是有的不能还上,有的不能还上。

记者:你觉得有生之年能还完吗?

汤立和:我说能还多少还多少,总比不还好呀。