戴庄,镇江、南京、常州三市交界处一个不起眼的小山村。曾几何时,这里只有闭塞,只有贫穷。

但最近十年来,它的名气却扶摇直上,一批又一批领导、专家关注这里、走进这里。尤其今年,省委书记罗志军、省长李学勇分别到村调研,给予肯定与鼓励。罗志军调研结束后立即指派省委农工办和农委组成联合调研组开展驻村调研,总结推广戴庄的样本意义。

戴庄如此受关注,就因为赵亚夫来到这里,引领戴庄人走出了一条独具特色的现代农业发展之路。

30多年来,赵亚夫一直在探索一个问题:改革开放使农民温饱有了保障,但依靠土地、依靠农业,到底能不能让农民走向富裕,走向小康,走向现代化?为了追寻答案,他孜孜以求,锐意探索。从引进新品种、推广新技术起步,一步步向市场营销、品牌培育、合作组织建设等领域纵深拓展,不断解放和发展农业生产力,激发农村农业农民活力,改革不息,创新不止。

破冰高效农业:他以点带点推广草莓,“点亮一盏灯,照亮一大片”,让一部分农民圆了致富梦

上世纪80年代初,在改革浪潮涌动神州大地、各行各业激起阵阵波涛之时,广大农民还沉浸在刚刚温饱的喜悦之中。

此时,见证了日本现代高效农业神奇魔力的赵亚夫,在敢为人先的改革精神激励下,举起粮食与经济作物齐头并进的旗帜,调整了镇江农科所研究方向,把草莓、葡萄等经济作物与传统稻麦放在同等重要的研究地位。赵亚夫的弟子糜林说:“这在当时还是承担一定风险,很多人不理解、不支持。有人甚至断言,这样走下去会误入歧途。”

“农民的需要,就是农业科技人员的研究方向。”赵亚夫决心已下。1983年,他与农科所同事带着从日本引进的草莓苗和致富农民的热切希望,来到茅山老区句容白兔镇解塘村,开始了他推广现代农业的第一次探索。

虽然,赵亚夫提出了“水田种水稻,保证粮食面积;旱田栽草莓,实现农民增收”的“两兼顾”思路,但对于一辈子种植水稻、小麦的农民来说,种草莓就是“不务正业”,农民们说什么也不愿让他做试验。

心急如焚的赵亚夫带着农技人员走村串户,说服动员。有农民说:草莓种不出,你要赔损失。赵亚夫当场答应。草莓苗这才下了地。

露天草莓一次试种成功!第一年亩产超过500公斤,效益600多元,是当时常规农作物效益的两倍多,王柏生、纪荣喜等农民第一次尝到了高效农业的甜头。“见贤思齐”的周边农民纷纷效仿,到了1987年,白兔露天草莓超过7000亩,一批“草莓楼”拔地而起,成为当时的一道风景。

很多人把这种培养示范户以农户带农户的方法,形象地比喻为“点亮一盏灯,照亮一大片”,大为称赞,并引起省市领导关注。当时,赵亚夫已经成为媒体“追逐”对象,他鼓励农技人员下乡与农民面对面、点对点的技术推广方式,也被农技推广部门坚持至今。

破题高效农业规模化:建设示范园、培育孵化器,以点带面让一个个高效农业“盆景”变成一片片“景区”,圆了一大批农民的“小康梦”

历史进入了20世纪90年代,从中央到地方,都把推进农业的现代化作为富裕农民、改变农村的重要抓手。

赵亚夫在思考:引导资金下乡,“以抓工业的思路抓农业”,发展农业龙头企业,确实是发展现代农业的好办法。但这也让农民成为被动参与者,利益不能最大化。能不能让农民担当现代农业主力军?有没有一种办法在有效扩大规模的同时让更多人富起来?多次探讨后,赵亚夫和农科所的同事们决定到农村一线搞科技示范园,让农民更加快速地掌握现代农业技术,实现规模种植。

1996年,4个示范园在句容后白、白兔等乡镇落地,总面积2300亩。赵亚夫为它们取了个充满诗意的名字——万山红遍。

示范园像个“百果园”的孵化器,草莓、葡萄、无花果、梨子、水蜜桃等,而且每种鲜果下面又有好多个品种。示范园向周围农民招工,干农活、给工钱,还免费传授技术,随时欢迎另立门户。

“把失败留给园区,将成功带给农民”。这是赵亚夫的办园宗旨。用他的话说,就是做给农民看、带着农民干、帮助农民销、实现农民富。

示范园的带动效应十分明显,数年时间,句容鲜果种植面积成倍增长,截至本世纪初,句容鲜果已突破10万亩,出现了丁庄葡萄、茅山水蜜桃等影响省内外的“一村一品”鲜果基地,让茅山老区百万农民通过农业实现了小康梦。

示范园模式受到省市领导和专家学者认可,称赵亚夫为现代高效农业发展打开了另外一扇门,做出了新的有益探索。时至今日,“万山红遍”不仅走出镇江,在宿迁、扬州等地扎根建园,而且走向全国,在东北、西南等区域的省份实现品牌连锁,总数量超过20个。

破解“三农”协调发展难题:他以戴庄为样本,推动农业合作与生产体系的集成创新,实现了农户与集体、个富与共富、消费者与生产者、经济效益与生态环境的“四个和谐”,圆了农民的幸福梦。

2002年,赵亚夫退休了,但他感到:通过示范园虽然带动了一大批农户富裕奔小康,但还是有一些缺劳力、缺资金、缺技术的贫困户没有带起来,个人富与集体穷,即使富起来的一些人,在应对市场风险、自然环境风险方面,也毫无防御之力,能不能找到一条让农民共富、乡村和谐的道路?为此,赵亚夫来到了戴庄。

戴庄村党总支书记李家斌至今还记得与赵亚夫十年前初次相会的情景。

当时的戴庄,农民年人均纯收入才3000多元,村集体“负债经营”多年,村干部一年到头拿不到钱,群众也不买账,村级组织处于半瘫痪状态。李家斌这个当家人的日子很不好过。

听了赵亚夫搞有机农业、成立合作社、收益均分、风险共担、农田连着市场的思路,只一盏茶功夫,李家斌就决定跟着赵主任干下去。

说服农民、发动农民,先是一两个,后是一大批,越来越多的农户接受了有机种植方式。2005年底,采用有机种植的水蜜桃和水稻总面积已经超过1000亩,农民200户。

2006年7月,在赵亚夫的主导下,戴庄有机农业合作社成立。它从诞生之日起,就显示出“与众不同”:经社员提名,不仅多数村干部进入合作社,村党总支书记李家斌被选举为合作社理事长,而且市农科院技术人员刘伟忠担任合作社副理事长。这个合作社将科技人员、村委会和农民“绑”在了一起。

技术人员入社,合作社有了技术保障。将村委会与合作社“合二为一”,合作社承担经济功能,村委会负责行政职能。农户仍然是合作社中坚力量,他们有选举和罢免理事长的权利,也有从合作社分红的权益。农民以土地入股,并继续在自家土地上耕作,多劳多得,保证了农民积极性的同时,还使农民成了利益的最大受益者。

这一成分复杂的合作组织,实际操作中优越性凸显。入社土地每年以1000亩数字增加,到2009年,戴庄3000多亩水田,除少量不符合有机种植条件的地块,全部栽种了有机越光水稻,另外还有1000亩的旱地和岗坡地栽种了有机果树。2008年,戴庄农民人均纯收入超过8000元,与苏南农村同步达到小康标准,比预计时间早了三年。去年,农民人均纯收入达到1.4万元,是2006年的2.7倍。现在,田间地头开小车的人多了,在城里买房的人多了,在外打工的青壮劳力回来了。

戴庄“成名”了。谈起戴庄的成功,赵亚夫感慨颇深:戴庄的探索主要有两条,一个是建立了“三位一体、统分结合、整村推进”的农业合作经营体系;另一个是形成环境友好、资源节约、可持续发展的农业生产体系。

“合作体系”创新了现有农业经营体制,实现了现代规模农业与小农经济的完美嫁接,不改变原有土地所有权使用权现状和一家一户分散生产的现状,通过“生产在户、服务在社”的方法,在小农经济的“模板”下实现了现代农业规模化目标,完成了小农户与大市场的对接,实现了个富与共富、农户与集体的“两个和谐”。

——在戴庄,通过多承包土地,能够成为年收入20万、50万的富裕之家,而合作社二次分配的制度则有效保证了低收入群体共享发展成果的权益。

——2010年,合作社年销售额突破1000万元,扣除二次分配,合作社每年都会储蓄一定数量的公积金,不仅还清了村集体近300万元的债务,近两年每年都能积蓄150万元左右的公积金,大大增强了村集体实力。这部分公积金用于建设村里的农田水利、道路、电力等基础设施,改善全体村民生产生活条件。

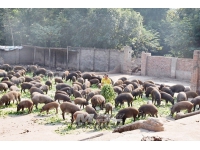

戴庄的农业生产体系,主要内容就是土壤改良与循环农业。采用秸秆、菜饼、畜禽粪便还田替代化肥,采用秸秆醋液、生物农药等替代化学农药。这样生产出的产品消费者放心,这样的耕作模式让土地“越种越肥”,实现了消费者与生产者、经济效益与生态环境的“两个和谐”。

今年全国“两会”,赵亚夫在会上做了发展现代农业的专题发言,引起各方关注。省委农工办和农委在调研报告种指出,戴庄发展农民专业合作,有效提升了统一经营功能,兼顾了效率与公平,构建了循环农业耕作制度,激发了家庭经营活力,初步形成了新型农业经营体系。

30多年来,他以创新之火,不断突破现代农业资金、技术、市场、组织瓶颈,一步步引领农民重树对土地的信心。

30多年来,他以赤子之诚,不断研究适合丘陵地区农业发展、农民致富的新途径、新方法,把数以万计的农民带上了富裕小康之路。

如今,72岁的老人,并没有停下脚步,他还在忙碌,向着更高目标前进……