1981年7月,因为严重的神经衰弱,20岁的翟延举含泪放弃了高考的机会,回到家乡山东掖县西由后邓村(现莱州市三山岛街道后邓村)务农。那个时候,她一切关于青春年少的少女情怀全部幻灭,所留下的,仅有一点点的不甘心和作为一个农民最朴素的关于“丰收”的希望。28年后,因为研究成果“金海5号”,48岁的翟延举含笑登上了北京人民大会堂的领奖台,从总理温家宝手中接过奖状,成功登顶共和国年度最高科技奖。那个时候,面对温总理,她感觉有很多话要讲,最后却只说了一句“谢谢总理”。

“走下领奖台,我只感觉自己实现了一个农民很多年来的一个梦想。”2009年1月13日,翟延举在青岛流亭机场通过手机接受记者采访时说。3分钟后,她关闭了她的手机,登上了从青岛飞往海南的航班,去继续圆她那个关于农民的“丰收”梦。

科学家翟延举

“当时感觉很不甘心。”2009年1 月13日,在回忆起28年前因病放弃高考,不得不从掖县一中(现莱州一中)毕业回乡务农时,翟延举依然无法掩饰她的失落和惆怅。那个时候,掖县一中共有 10个毕业班,其中有6个是重点班,每个班有50多人。那一年高考,她们班里一共有3人落榜,她却连“落榜”的机会都没有,就直接放弃了高考。她的成绩当时在重点班里处于中上游,“完全有把握考上大学”。

1981年7月, 20岁的高中毕业生翟延举回乡务农。那个时候,她唯一的感觉就是不甘心,最大的心愿就是能够做一点学以致用的事。那个时候的翟延举,并没有一个很明确的目标和方向,学生时代的理想也因为大学梦的破灭而搁浅,以至于到现在都不愿再提起。1981年的翟延举,在枯燥的务农生活中,寻找着自己的人生机遇。没用多久,她就找到了这个机遇。

“当时村里很多人都在为‘掖单2号’制种。因为种质优良,那个时候,一斤‘掖单2号’玉米种可以卖到2块多钱,而普通的玉米种却只能卖7毛钱。”翟延举说,这个发现,让她的人生目标一下子明朗了起来。她说,她的一生一共立了两次志。第一次是在学生时代,第二次则是在毕业务农后。为了这第二个人生大志,她奋斗了28年,并还将继续为之奋斗下去。

莱州市是全国著名的玉米良种之乡,尤其是在当时的西由乡(现在的三山岛街道),几乎村村都在搞育种。那个时候,“掖单”系列玉米良种就已经开始播洒全国。在这样的一个大环境下,翟延举很快就凭借她“优秀高中毕业生”的身份,进入了当地一所有名的实验站,主攻肥料实验和玉米栽培技术。凭借扎实的知识和认真刻苦的钻研精神,很快翟延举就成了实验站的技术骨干,并于1991年开始接触最核心的玉米育种技术。4年后,翟延举从实验站辞职,加盟姐夫邓茂金成立的莱州市金海种业有限公司,担任金海作物研究所所长,全权负责公司的技术研发和育种实验。那个时候,金海公司资金、技术和社会资源都很单薄,最关键的是,1995年的金海种业,还没有自己拥有独立知识产权的品种,只能靠培育销售其他品牌的玉米品种来勉强维持资金链不会断裂,“感觉随时都有倒闭的可能”。

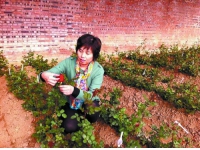

“当时感觉还是不甘心。要想实现突破,我们必须有自己独立的玉米品种。”翟延举说,因为气候的原因,北方一年只能育一季种,而海南则可育三季。为了缩短研究周期,她背井离乡、远下海南,在海南农村租种了当地农民的17亩良田,开始了她万里之外的异乡生活。1年后,翟延举拥有独立知识产权的“金海1号”培育成功;9年后,翟延举研究出的第5个“金海”系品种“金海5号”,以亩产1146.74公斤的成绩,创世界夏玉米高产纪录;13年后,翟延举凭借“金海5号”走上人民大会堂领奖台,从温家宝总理手中接过奖状,成功登顶共和国年度最高科技奖。从那时起,媒体给予她的头衔是“最会种玉米的农民女科学家”。

“你是‘金海5号’的育成人,是农民出身,干的不错,继续努力,祝贺你。”在人民大会堂颁奖台上,共和国总理温家宝紧紧的握着翟延举的手,亲切的说。那一刻,翟延举感觉有很多话要对总理讲,最后却只说了一句“谢谢总理”。

女人翟延举

“我是一个女人,是一个女儿,一个妻子,一个母亲。从这个角度上讲,我是不合格的。我感觉对不起我的父母,我的丈夫,我的孩子。”

1986年,还在实验站的翟延举就开始了她的候鸟式生活,一年中至少有半年是生活在海南那个偏僻的小山村中。此后的每一年春节,翟延举都是在那里度过。除夕夜,陪伴她的只有她从莱州带到海南的6人科研团队和海南特产大个头蚊虫。她年迈的父母、孤独的丈夫和一双可爱的女儿只能在关山万里之外,与她举杯饮相思。

父母和丈夫都能理解她,也很支持她。但一双年幼的女儿却因为她常年不在身边,跟她有了很深的隔阂。每次回家,两个女儿都会远远的、怯怯的看着翟延举,仿佛看着一个陌生的女人,丝毫没有女儿与妈妈之间的那种亲热。现在,翟延举的大女儿即将大学毕业,面临择业;二女儿也升入高三,面临高考。在两个女儿的人生最关键时刻,翟延举依然没有时间陪她们、帮她们。

“她们都喜欢她们的父亲,而不太喜欢跟我接触。”手机那头,翟延举略带忧伤的说。

在同事李晓林的眼中,翟延举的两个女儿孤独而懂事。“琳晶11岁的时候,个头刚刚高过灶台不多,就开始给全家人做饭。”李晓林说。琳晶是翟延举的大女儿,现在在中国农大烟台校区念大学。小时候,她对于母亲的印象很模糊;等年龄大一些后,她开始尝试着走进母亲的事业、母亲的生活,尝试着去理解母亲,但直到现在,她也依然感觉跟母亲之间有一种说不清楚的距离感。

2002年7月,翟延举的丈夫徐殿臣从原单位下岗后也加盟到金海种业,工作压力骤大,还需要经常出差,翟延举的两个女儿从此开始了孤独的“流浪”生活,东家吃一顿,西家蹭一顿,在这个亲戚家住一晚,再到另一个亲戚家住一晚。直到现在,两个女儿的衣服也都是自己在洗,作为母亲,翟延举没有给她们洗过一次衣服。

为了给小女儿徐玮捷一个稍微安定的学习生活环境,在读小学的时候,徐玮捷就被送进了城区一所寄宿制双语学校。在那里,虽然可以衣食无忧,但孩子却更加孤独。邻村人李红梅的孩子也在那所学校读书。每个周末,李红梅都会象其他家长一样到学校去探望孩子,给孩子送去换洗的衣物和一些零食。那个时候,徐玮捷总会孤独的倚在窗前,默默的看着窗外的校园,因为她知道,她的妈妈不会来。

“我觉得我应该是这样一种性格:出来了,就很少想家,就会把所有的心思都放在工作上。不过孩子们可能会想妈妈,她们……”手机那头的女人翟延举突然失语哽咽,再也说不下去。

农民翟延举

“我在掖县一中时的很多同班同学,现在都非常有出息。他们大多生活在大城市,北京、济南、上海都有,二炮部队也有,还有一些在国外。”翟延举很愿意跟别人谈起她高中时的同学。谈到他们的时候,她无法掩饰她的羡慕,虽然她现在已经登顶共和国年度最高科技奖,从社会贡献、知名度和个人财富来讲,不逊色于他们当中的任何一个,但她依然对自己没能圆的大学梦耿耿于怀,对那些大学毕业、科班出身的昔日同学保持由衷尊敬。从内心里,她一直认为自己就是一个农民。

2009年1月7日,翟延举飞抵北京,准备领奖。一位北京记者在宾馆采访她时,夸她穿的羊毛衫漂亮时尚,翟延举很不好意思,腼腆的告诉记者那是她女儿带她去买的,她从来没穿过那么高档时尚的衣服。“其实我还有另一句话没好意思说,我穿上这件时尚的羊毛衫,感觉全身不自在,还是穿那些钻玉米地的工作服更舒服。”手机那头的翟延举笑着说。

“平时做实验,几乎整天都泡在玉米地里,根本不可能去穿什么漂亮衣裳。往往是两套工作服轮流穿一年,大家都这样,谁也不讲究。”翟延举自认为自己对于穿着打扮的品位很差,是典型的“农民眼光”,而且,她也没有时间把心思用在这上面。“大部分亲戚都在农村,就算是要走亲访友,也顶多到大集上去买件衣裳穿,一年买不一两回,每套都不超过100块。”

翟延举总是不忘提醒别人,她是一个农民。

她没有念过大学,但现在她的手下却有2个博士研究生和3个本科毕业生。她只让他们从事比较轻松的实验室工作,真正核心的育种工作,还是她在带领原班人马在做,那些人,大多都是些只有初中学历的“地道农民”。

“不是为了技术保密。”翟延举说。

翟延举告诉记者,育种是整个流程中最辛苦的环节,除了要长期驻守海南偏远山村外,更是要常年进行野外作业。要日复一日的在玉米田里观察实验、记录数据;天气越热,越是要到田里去套袋;越是刮风下雨,越是要到田里去,把刮落的套袋捡起来,重新套好。在育种的关键时期,翟延举会一天24小时守在田里,就在田里搭个窝棚,不分白天黑夜,吃住都在田里。一则要观察实验,二则也要看住玉米不要被当地农民养的水牛吃掉。“很多时候,感觉自己就是在过一种刀耕火种的野人生活,这样艰苦的生活,不是‘地道的农民’,是很难忍受的。”翟延举说,当时她在选择她的核心科研团队成员的时候,第一条就是“吃苦耐劳”。

“那个时候,别说是大学生,就是高中生,都不愿意到我这里来。”翟延举没有想到今天她的团队里能有博士生,所以她很珍惜他们,生怕让他们做太艰苦的工作,会把他们吓走。“我们太需要这些有学历的高级技术人才了,所以我格外尊重他们的意愿。恐怕这也是农民意识在作祟?”翟延举自嘲的说。

“我的知识面很窄,很多知识都是靠在实践中摸索积累的,不成体系,根本当不得‘科学家’这样一个称号。”接受电话采访时,翟延举在手机另一头一再这样说。她说,她之所以得到了今天这样的一些成功,更多是来自于她对育种事业的一种痴狂,一种热爱;更重要的,还是她身上最朴素的农民品质:放得下身架,吃得了苦。

对于“农民女科学家翟延举”这样一个称谓,她更认可她的“农民”身份。她一直认为自己就是一个农民,名字叫翟延举。